力と力のぶつかり合いで覇権が争われていた戦国時代。

この国には時代を揺るがし、あるいは時代に翻弄された男たちがいました。

今回は、そんな戦国動乱の時代を創り上げた歴史の主役たちや、茶人、宣教師、僧侶などの人間模様を4つ、ご紹介します。

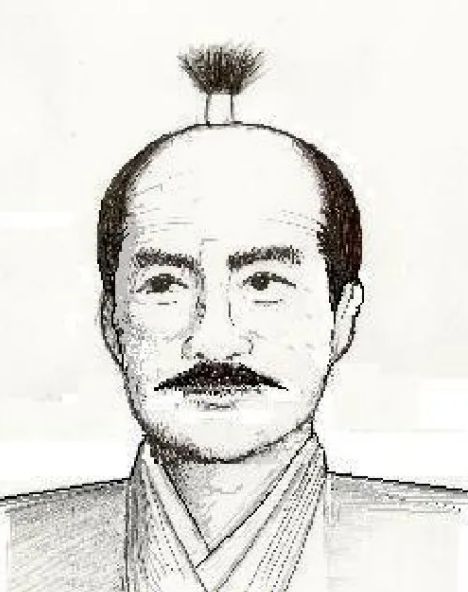

茶道を集大成させた男の最期「千 利休(せんの りきゅう)」

千利休が茶の道を確立するまでの茶の湯には、二つの流派がありました。

それは、能阿弥による東山流と、能阿弥の生け花の弟子だった村田珠光の奈良流。

東山流の茶事は、書院造りの茶室で豪華な道具を使用し、厳格な点前を行いました。

この茶事には、使用する道具を鑑定できる高度な見識が必要とされました。

奈良流の茶事は、茶の湯を人の生き方から捉え、地味で脱俗性の強い点前を重んじました。

使用される道具も、地味で親しみやすいものでした。

先に述べた通り、珠光は能阿弥の門下生でしたが、後に師匠の能阿弥がその教えを乞うようになります。

珠光は「わび・さび」の文化を創造した人物であり、単に豪華な道具を取り揃える能阿弥よりも美的感覚に優れていました。

この珠光の精神を受け継いだのが、利休でした。

本能寺の変の翌年、天正十一年(1583)利休は、秀吉の茶頭に任じられます。

秀吉は信長と同じように、茶の湯に対し深い興味を持っていました。

秀吉は、派手な道具を好み、代々家宝とされてきた道具や、楊貴妃が使用していた油壷を茶入にしたものなどでした。

一方、利休は、珠光と同じくどこにでもありそうな、しかし使い方によって素晴らしい名器に変身する道具を好みました。

秀吉は茶の湯に熱中し、年中行事をはじめ合戦や旅行の途中でも茶会を開きます。

そうした茶会の度に、秀吉は利休に点前をさせました。

この為、利休の名はみるみる世に広がっていきます。

利休の勢力は、茶の湯の枠を越えた政治や人事の領域にまで拡大していきました。

利休は、茶の湯の為なら、型破りなことも平気でするようになっていきます。

風流な組み合わせだと思えば、秀吉の道具でも勝手に使用し、秀吉の怒りに触れた罪人の送別茶会を大坂城内で行ったりしました。

利休にとって、この様な行動は、茶の湯を集大成するためのごく自然な行為でした。

しかし、そんな利休の姿勢が、秀吉の逆隣に触れたのだと思われます。

最も有名なのは、大徳寺の山門の上に、利休が自分をかたどった木像を置いた事件です。

大徳寺の山門は、秀吉は勿論、身分の高い人々も通ります。

従って、茶の湯の名人といえども、位を持たない利休自身の像を置く不遜を秀吉は許せませんでした。

寵愛していた利休だったからこそ、余計に裏切られたと感じたのか、秀吉は利休に切腹を命じました。

戦場で茶を点てた織部焼の創始者「古田 織部(ふるた おりべ)」

織部の陶器は「織部好み」と呼ばれる奇抜な器形と文様に特色があります。

何よりも、銅釉の緑と鉄釉の茶色の対照が個性的です。

完全な形の茶道具の陶磁器を一旦壊し、金色の漆で継ぎ合わせる「本継ぎ」という独自の手法をとり、「利休七哲」の一人に数えられただけのことはありました。

織部は、信長や茶道好みの秀吉の寵愛を受け、秀吉の御伽衆まで出世。

しかし、師と仰いだ利休は、秀吉の怒りにふれ切腹を言い渡されました。

その利休が、堺の屋敷を追われ京を去る時には、誰一人見送る者はいませんでした。

ただ、織部と細川忠興の二人が、利休の舟を呼び止めて別れを惜しんだといいます。

利休亡き後、織部の茶名は一段と上がり、二代将軍・徳川秀忠は、織部を江戸へ呼び寄せて師と仰ぎました。

そして、毛利秀元、伊達政宗、前田利長も後に続きました。

大坂冬の陣では、いかにも織部らしい逸話が残されています。

佐竹義宣が前線に出て、仕寄(竹束などで編んだ銃弾防禦用の楯)に入っていた時のことです。

織部はそこを訪ね、話をした後で茶を点て始めます。

さらに、仕寄の中に茶杓になるものはないかと探し始めます。

ところが、あちこちと身を傾けた為、織部の禿げた頭が仕寄の外にはみ出し、日の光を浴びて光ってしまいました。

この光を敵が見つけ、光の原因が何かわからないまま銃弾を浴びせました。

結果、その一発が織部の頭をかすめます。

織部は慌てて、袱紗で血を押さえました。

この様子を見た佐竹陣の人々は、密かに笑いあったといいます。

織部の茶杓への執念は凄まじく、諸陣竹束を立て並べて城内からの銃弾を防いでいる戦闘の最中にも、その竹束の中から茶杓に良い竹を物色していたといいます。

元和元年(1615)夏の陣で、織部の人生が一転する出来事が起きました。

織部の家臣・木村宗喜という者が、かねてから大坂方と示し合わせ、家康・秀忠が大坂に向けて出発するのを見定めて京で挙兵し、天皇を擁して二条城を攻めとって、大坂城と呼応して挟み討ちにしようとしているというのです。

大坂城から京都所司代・板倉勝重の元へ、そう密訴するものがありました。

ただちに一味が逮捕され、織部もまた捕われの身となり、子の重広と共に切腹を命じられます。

織部自身が本当に謀反を企んでいたかは、定かではありません。

荒稼ぎした博多商人「島井 宗室(しまい そうしつ)」

博多は、朝鮮とその背後に控えている大陸と行き来する時の港として栄え、室町時代に入ると東南アジア一帯の物資を朝鮮・大陸へ輸送する際の中継地としても発展しました。

また、博多は堺(大阪府)が会合衆によって統治されていたように、有力商人が合議支配(自治)していました。

島井家は、練貫(練緯・練酒)という、名酒の醸造元と土倉(金融)を兼ねた商家であったといわれています。

酒造家であるということは、米の買い付けに多額の金を動かすということであり、やがてはその金で高利貸を営みます。

そして、蓄積された資産を基礎として、宗室は朝鮮、対馬、博多、畿内などで商取引を行っていました。

天正十八年(1590)室室は、秀吉から気の重くなる命令を受けます。

対馬の宗義調・義智とも親しく、朝鮮八道の形勢に通じているだろうから、詳しく調査してこいという命令でした。

室室は、同年六月十五日に博多を出帆し、釜山に上陸して慶尚、江原、京畿、黄海、全羅を巡察。

軍備状況をはじめ、地勢や街道、宿駅や各地の世態人情までを緻密に調べ、十二月に博多へ帰りました。

翌天正十九年(1591)六月、大坂城に伺候した宗室は、秀吉と会う直前に石田三成から朝鮮攻略は農民を苦しめることになるから思い留まるよう説得してくれと頼まれます。

そして、秀吉にその旨を述べて処罰されそうになったといわれていますが、三成に頼まれなくても、宗室自身が朝鮮出兵など愚劣で無謀だと考えていたでしょう。

以後、室室は秀吉に遠ざけられることになりましたが、商売には抜け目がありませんでした。

日本全国の米が兵站を担当している博多へ集中輸送されたため、京都、大坂の米は凄まじい勢いで高騰。

需給のバランスが崩れた軍需景気であり、これを見た秀吉配下の数字に明るい武将や官僚は、筑前をはじめ九州一帯の年貢米や供出米を、博多から大坂へ逆輸出して儲けます。

三成と組んでいた室室の利益は、計算できない程大きかったでしょう。

慶長三年(1598)八月十八日、秀吉が没すると、兵站基地としての博多の商人の仕事も終わりました。

独裁者・秀吉の動向にベクトルを合わせながら、朝鮮侵略を舞台に、室室は同じ博多の豪商・神屋宗湛らと共に兵糧米を売買して米相場を張り、戦略物資その他の売買、流通、金融などで莫大な利益を上げ、それぞれが静かな晩年を迎えました。

オランダと戦った戦国の海商「末次 平蔵(すえつぐ へいぞう)」

秀吉に長崎代官を任じられた平蔵は、地子銀や年貢を集め、幕府の時代になると運上銀を上納し、余剰金は独占しました。

勿論、陰謀を巡らせ、賄賂も贈ったことでしょう。

海外貿易も飛躍的に拡大し、末次船はルソン、シャム、台湾などへ商圏を広げていきます。

その収益は、莫大な金額に上った筈です。

船印に平蔵の「平」の字を染め抜いた旗を立てた末次船は、輸出品として銀、銅、硫黄、樟脳、米、細工品、雑貨を積んで、長崎の大波止から続々と出帆し、東南アジア全域、南中国一帯に進出。

平蔵を始めとする日本の商人は、鹿、水牛、鮫の皮を大量に購入。

これは、甲冑を始め、弓や刀剣など武具の製造、革足袋、袋物、敷物などに用いました。

そして彼らは、その決済に銀を使いました。

寛永四年(1627)十一月五日、平蔵は台湾へ商売に行った二隻の末次船に、現地人十六名を乗せて帰らせると、彼らを台湾が日本に服属した証拠の使者として、江戸へのぼらせて三代将軍・家光に謁見させます。

家光は大いに喜び、一行に下賜品を授けて厚くもてなしました。

平蔵が、この様に台湾人を連れ帰って江戸へ行かせたのは、オランダの台湾進出を牽制する為でもありました。

オランダは、明(中国)から生糸や絹織物を安く仕入れ、平戸のオランダ商館に送って利益を上げようとしており、その貿易の基地として元和八年(1622)に澎湖島を占領。

まもなく、福建一帯を守備していた南居益と戦って講和しましたが、澎湖島撤退の条件として台湾・安平(台南)に城塞を築いて、出入りする日本船の貨物に一割の関税を課そうとしました。

オランダとしては、日本と明に直接取引をさせたくなかったのです。

日蘭が戦争すれば明における仕入れ価格が上がり、一方、日本では品物がダブついて市価が下がるからです。

日本人はこれに応じず、台湾におけるオランダの主権も認めませんでした。

そこで、オランダ側は課税案を取り下げ、代わりに城塞ゼーランジャ城の維持経費を分担してもらいたいと申し入れます。

しかし、日本はこれにも応じませんでした。

この様に、戦国期=大航海時代に生きた平蔵は、常に時の権力者の内懐に飛び込むようにして粗暴で無謀で野蛮でえげつなく陰険狡猾に動き、それだけにダイナミックに大儲けして台湾事件の二年後の寛永七年(1630)に死にました。

まとめ

いかがでしたか。

「力こそが正義」

動乱の時代だった戦国時代。

守護大名だけでなく、素浪人や農民、商人出身でも、強ければ戦国武将になれる実力社会でした。

裏切りやだまし討ち、暗殺などなんでもあり。

様々な敵に翻弄される現代。

この逆境の時代に、さまざまなイノベーションによって生き抜いた戦国武将や庶民から学ぶ物は多いかもしれません。