札幌での通勤・通学にはもちろんのこと、観光する時にも便利な「札幌市営地下鉄」。

そんな「札幌市営地下鉄」の歴史や利用状況、お得に利用する方法などをまとめてみました。

「札幌市営地下鉄」ってどういう地下鉄?

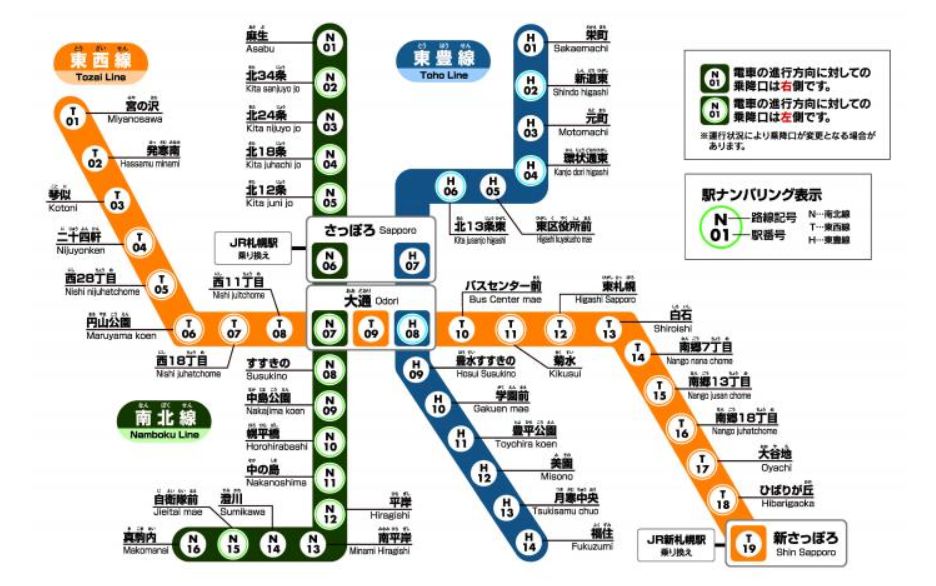

「札幌市営地下鉄」は、札幌を走る地下鉄で、札幌市交通局が運営しています。

1972年に開催された札幌オリンピックに合わせる格好で、1971年に最初の区間が開通。

その後は、運行区間と路線を順次延ばしていき、2018年現在は、南北線(麻生〜真駒内)と東西線(宮の沢〜新さっぽろ)、東豊線(栄町〜福住)という3つの路線が走っています。

3つの路線は、「大通」で接続しており、それぞれの路線に乗り換えることができます。

また、「さっぽろ」と「新さっぽろ」で、JR線に接続しているほか、主要駅では市内各地へ向かう路線バスに乗り換えられます。

南北線の一部区間(平岸〜真駒内)が地上区間になっているほかは、全て地下を走ります。

その地上区間も、線路が全てシェルターによって覆われているので、大雪が降っても全く影響を受けません。

出典:札幌市交通局

悪天候により、交通がマヒしてしまうような状況でも、地下鉄だけは動いているということもあり、札幌市民や札幌を訪れる観光客にとっては、心強い存在になっています。

また、札幌市営地下鉄は、ほかの地下鉄とは何かが違うと思いませんか?

通常の鉄道とは異なり、ゴムタイヤを採用しています。

ゴムタイヤで走る地下鉄は日本で唯一のもので、たいへん珍しい存在です。

ゴムタイヤ特有の乗り心地や加速感をぜひ味わってみてください。

南北線

ラインカラーが緑色の南北線は、北部の「麻生」と、南部の「真駒内」を結ぶ路線です。

札幌オリンピック開催に先駆けて、1971年に開業しました。

「麻生」-「平岸」間は、地下区間を走行しますが、旧定山渓鉄道の路盤跡を活用した「平岸」-「真駒内」間は、シェルターに覆われた地上高架区間を走行します。

総建設費は、822億円となっています。

オリンピックの開催に先駆け「北24条」から「真駒内」開業

地下鉄が開業するまで、札幌市の交通機関の中心は、路面電車とバスでした。

しかし、昭和40年代からのモータリゼーションの波は、札幌にも押し寄せ、特に冬季間の渋滞は凄まじいものでした。

さらに、冬季オリンピック開催が決定しましたが、オリンピック会場への輸送をバスや市電で対応することは現実的でないことは明らかでした。

そこで、札幌の冬でも定時性が確保される大量輸送交通機関をということで、札幌市北部の「北24条」から、札幌駅・大通を通って、オリンピックのメイン会場である「真駒内」までをルートとする南北線が建設されました。

さらに北へ「麻生」延伸開業

1971年の南北線開業後も、「北24条」から麻生町を通って新琴似駅前付近までは、市電が走っていました。

しかし「北24条」が北方面へのバスの拠点となった結果、周辺の混雑が激しくなり、延伸の要望が出ていました。

このような事情から、南北線の麻生延伸が決まり、1978年3月に開業しました。

結果、北方面へのバスは「北24条」接続から「麻生」接続へとシフトし、「麻生」が主要バスターミナルとなりました。

現在「麻生」には数多くのバスが発着し、「大通」「さっぽろ」に次ぐ、第三位の乗降客数を誇る大きな駅となっています。

車窓風景

「麻生」を出発した地下鉄は、「北○○条」の名前が連続する駅を経て、都心部の「さっぽろ」「大通」「すすきの」「中島公園」の各駅に停車します。

その後、豊平川の下をくぐり「平岸」を過ぎると、急勾配区間を駆け上がりシェルターに覆われた地上区間に出ます。

地上区間での沿線に林立するマンション郡は、東京郊外の私鉄沿線を連想させる雰囲気です。

その後、「自衛隊前」から「真駒内」の間は、保健休養林の自然豊かな里山が進行方向左手に見えます。

東西線

ラインカラーがオレンジ色の東西線は、「宮の沢」と「新さっぽろ」を結ぶ路線です。

札幌市営地下鉄最長の路線で、「南郷7丁目」は唯一の2面3線構造となっていて、「南郷7丁目」発「宮の沢」行き列車のみが、中間線から発車します。

総建設費は、2,893億円となっています。

東西南北地下鉄網実現のため「琴似」から「白石」開業

南北線開業後も、札幌市東西の移動は、主に国鉄線が担ってきました。

しかし、大通に行くには地下鉄に乗り換えねばならず、不便な面もありました。

また、円山付近は、市電に頼る状態でした。

そこで、札幌の第二の地下鉄として、「琴似」-「白石」間が1976年6月に開業しました。

これにより、札幌市の東西南北地下鉄網が完成し、市内交通体系の基礎が固まりました。

さらに東へ「新さっぽろ」延伸開業

1982年には、「白石」-「新さっぽろ」間が延伸開業しました。

それまで、「新さっぽろ」-「大通」間はバスで一時間かかりましたが、19分に短縮されました。

「新さっぽろ」「大谷地」の各駅には、大規模バスターミナルが設けられて、バス-地下鉄の総合交通体系が確立されました。

さらに西へ「宮の沢」延伸開業

西方面は「琴似」まで開通していた東西線でしたが、地下鉄の開業していない手稲区や琴似以西の西区では、都心までの足としてJRかバスに依存していました。

しかし、バスはラッシュ時や積雪期に、通常の何倍もの時間を費やしていました。

そこで、これら都心直行バスを地下鉄へ短絡させることを目的に、1999年に「琴似」-「宮の沢」間が延伸開業しました。

車窓風景

「宮の沢」を出発した列車は、二十四軒手稲通りの地下を東へ向かって走り、「二十四軒」と「円山公園」付近で2度大きくカーブしながら大通の地下へと進みます。

「バスセンター前」を過ぎて、豊平川の下をくぐると南郷通の地下を走ります。

「南郷7丁目」の広々とした2面3線のホームは、見どころのひとつです。

終点の「新さっぽろ」は、最も幅の広い島式ホームで、明るい雰囲気が印象的です。

東豊線

ラインカラーが水色の東豊線は、「栄町」と「福住」を結ぶ路線です。

開業当初の利用客数は少なかったですが、延伸区間の発展による人口増加や、沿線に「札幌ドーム」などの大規模な公共施設がオープンしたこともあって、利用客数は伸びています。

総建設費は、3,303億円となっています。

第二の南北線として「栄町」から「豊水すすきの」開業

南北線開通後、バスを地下鉄駅に短絡させたこともあり、南北線は「麻生」や「北24条」を中心に、混雑が激しくなっていました。

当時の南北線は、乗車率が230%にまで上がり、輸送能力は限界に達していました。

一方、南北線開通後も、東区の住民は南北線へのアクセスが困難であることから、主に都心への直行バスに頼る状態でした。

しかし、冬期の渋滞や、バスの高密度運転が、さらに渋滞を引き起こすといった状態で、東区のバス輸送も限界に達していました。

そこで、「南北線の混雑緩和」と「東区の新たな大量輸送交通機関の確保」という二つの目的から、1988年に「栄町」-「豊水すすきの」間が開業しました。

さらに南へ「福住」延伸開業

1988年に「豊水すすきの」まで開業した東豊線は、当初から「福住」まで延伸される計画でした。

この方面でも、国道36号線を中心にバスの高密度運行が行われており、結果、冬期のバス遅延問題など、東豊線北部と同じ問題を抱えていたことから、1994年に「豊水すすきの」-「福住」間が開業しました。

車窓風景

「栄町」から「環状通東」までは、東15丁目屯田通の地下を走る直線区間です。

「環状通東」から「北13条東」までは、一度進路を西方向に変え、再び南へ向きを変えると「さっぽろ」に到着します。

「豊水すすきの」まで、しばし地下鉄南北線と併走して、上下線でトンネルが異なる豊平川の下をくぐり、「美園」-「月寒中央」間では、線路中央に柱のない月寒トンネルを通過します。

終点「福住」は、札幌ドームや羊ヶ丘展望台の玄関口となっています。

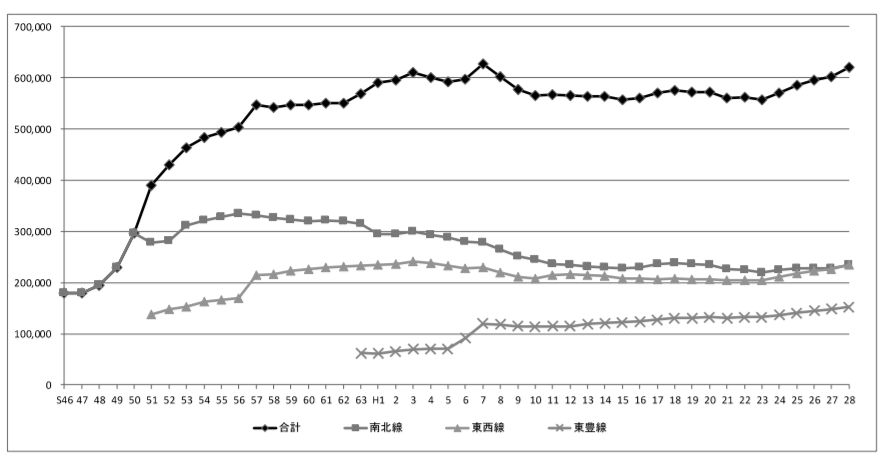

各線の利用者数

南北線は、札幌の中心地(札幌駅付近、大通、すすきの)や、北海道大学(北12条、北18条)、札幌南高校(幌平橋)、札幌北高校(北24条)の学校の近くを走行するため、通勤通学、観光客ともに多いです。

東西線は、札幌の中心地を通るわけではないですが、札幌で2番目に栄えている新札幌駅周辺と結んでおり、これはかなり大きいことです。

さらに、円山周辺も通っており、北海道高校野球等の各種イベントや、休日に円山動物園へ行く人が利用します。

また、新札幌、円山以外にも、大谷地や白石を通っていることも大きいです。

結果として、南北線と東西線の利用者数は、ほぼ同じです。

出典:札幌市

南北線は、札幌駅と大通駅の利用者が多いことから、最も利用されているように見えますが、各駅の利用者をみると、東西線の方が、全体的な需要はあると思われます。

東豊線は、南北線や東西線と比べて利用されていません。

福住は、札幌ドームがあるため、それなりの利用者数ですが、それ以外の駅は立地的にイマイチなため、利用者数もそれなりです。

例えば、東豊線のさっぽろ駅は、札幌駅とかなり離れているため使い難く、大通駅も東豊線だけは、かなり場所が離れています。

また、豊水すすきの駅は、すすきのの端に駅があるので、あまり利用されません。

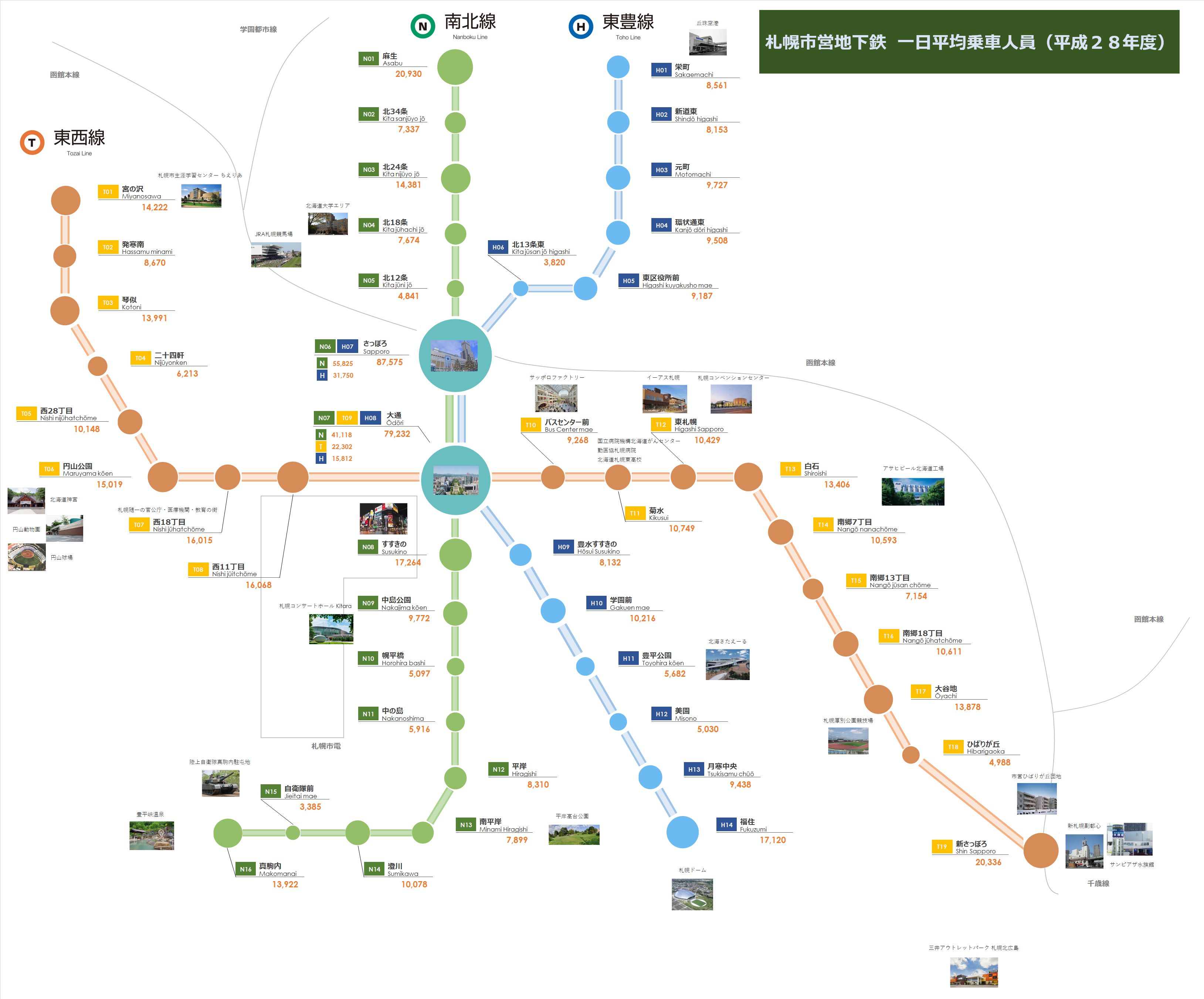

札幌市営地下鉄の駅別一日平均乗車人員(平成28年度)を、円で表現してみました。

情報元は、札幌市「地下鉄 駅別乗車人員(1日平均)」の平成28年度となっています。

お得な乗車券を利用しよう

札幌市営地下鉄では「地下鉄専用1日乗車券」を発売しています。

「地下鉄専用1日乗車券」は、地下鉄全線が「その日の終電まで乗り放題となる」たいへん便利でお得な乗車券です。

料金は、大人830円、小人420円です。

各駅の自動券売機や定期券発売所などで購入することができます。

札幌で大活躍したドニチカキップ💫

貧乏性だからむだにたくさん移動した😂

.

向こうほとんど地下鉄だから

すごい大活躍するよ!オススメ!

.#ドニチカ #ドニチカキップ #札幌 #北海道 #オススメ #滞在時間14時間 #弾丸 … https://t.co/eAIaUH7g9u pic.twitter.com/TgsOoaefK3— さゆり (@sayupppp) 2017年7月21日

土日と祝日には「地下鉄専用1日乗車券」が「ドニチカキップ」と名を変えて、さらにお得に利用することができます。

ドニチカキップは、大人520円、小人260円です。

例えば、さっぽろ駅から円山動物園のある円山公園駅まで乗って、すすきのでご飯を食べてさっぽろ駅に戻ったとしましょう。

通常であれば、地下鉄だけで250円+250円+200円=700円の料金となりますが、土日・祝日なら520円のドニチカキップで、180円もおトクに利用することができます。

「地下鉄専用1日乗車券」を片手に、札幌の街を散策してみませんか。

札幌市営地下鉄 便利な駅ベスト5を紹介!

5位:新さっぽろ(東西線)

JR線の新札幌駅周辺は、札幌の副都心として成長著しいエリアです。

札幌市営地下鉄も、新さっぽろ駅として乗り入れています。

4位:バスセンター前(東西線)

その名のとおり、バスセンターの前にある駅です。

函館や稚内、釧路などといった、道内各地へ向かう高速バスが発着する「大通バスセンター」に直結しています。

3位:すすきの(南北線)

北海道随一の歓楽街、すすきのへは当駅が便利です。

すぐ近くには、東豊線の豊水すすきの駅もあります。

札幌市電への乗換駅です。

2位:大通(南北線・東西線・東豊線)

札幌の中心であり、市民の憩いの場所にもなっている大通。

大通駅には、南北線と東西線、東豊線の全3つの路線が乗り入れており、それぞれの路線への乗り換えポイントになります。

札幌テレビ塔や時計台、大通公園といった有名観光地も近くにあり、札幌観光では欠かせない駅です。

1位:さっぽろ(南北線・東豊線)

1位はもちろん、さっぽろ。

地下鉄では、新さっぽろと共に、なぜか平仮名表記ですが、要するに札幌駅です。

JR線の札幌駅の真下にあり、JR線との乗換えにたいへん便利です。

JRのほとんどの特急列車は、札幌を起点にして走っていますので、道内各地と札幌市内をつなぐポイントと言えましょう。

まとめ

いかがでしたか。

雪国は、冬は寒くて外を歩くとブルブル。

地下鉄なら、電車を待つ時も寒くないですし、電車の時間も正確で本数も多く、移動するのに不便がありません。

みなさんもぜひ、札幌へ縁がある場合は、地下鉄をご活用くださいね。

![[パシナコレクション]札幌市営地下鉄 [DVD]](https://images-fe.ssl-images-amazon.com/images/I/51822mi1TsL.jpg)